楔子

一路南行,终于来到了台南。与台北的摩登不同,这里的空气里弥漫着一种缓慢的节奏,像是从旧时光里流淌而来。红砖老屋、巷弄古庙、斑驳的城门,仿佛都在低声诉说着这座城市的过往。

初见台南,恍惚间像是走进了一本厚重的书,每一页都有熟悉又陌生的字迹。街角的庙宇香火氤氲,夜市里的人声鼎沸,古老与日常都在此交错。旅行的脚步在这里放缓,不是为了追逐景点,而是为了倾听岁月如何在一座城市里留下痕迹。

关联阅读:漫步台湾(上):历史在城,烟火在人

台南美术馆

原计划台南的第一站是台南美术馆,但在此之前,我们先准备绕道去附近尝试一家颇负盛名的小店——鼎富发猪油拌饭。

这家店在当地人气极高,在我到达时门口也排着长队。旧式的骑楼店面,挂着红色灯笼,显得格外接地气。墙上挂着「台南百家好店」的条幅,算是给食客们的最好保证。在台南这样竞争激烈的美食之都,能被评为百家好店,想必应该不是偶然。

我点了店里最经典的招牌就是一碗猪油拌饭。米饭粒粒饱满,拌入猪油后泛着油亮的光泽,再撒上酥脆的油葱酥,香气扑鼻。入口时,饭香、油香与葱香交织,简单却极致,仿佛唤醒了味蕾最原始的记忆。

除了猪油拌饭,我还点了一碗鱼丸汤。清澈的汤头微带胡椒香气,鱼丸弹牙爽口,咬下去能感受到饱满的韧性和鲜美的汁水。热气从碗里升腾,与拌饭的浓香交织在一起,构成一顿地道而饱满的台南早餐。

在这样的小店,一碗饭、一碗汤,不过几十元,却能带来满足感。也许这正是台南这座美食之城的魅力所在——不需要繁复的装饰,凭借最朴素的食材与最直接的风味,就能让人印象深刻。

离开小吃店,我步行来到了台南美术馆。这座美术馆分为一馆与二馆,2019 年正式启用,是台南近年来重要的文化地标。美术馆不仅肩负着展览与教育的功能,也象征着台南这座历史古城在现代艺术舞台上的新姿态。

我先来到的是比较现代的一馆,它由日本建筑师坂茂(Shigeru Ban)与台湾石昭永建筑师事务所合作设计,整体以白色为基调,外观简洁而明亮。高耸的钢结构撑起大面积的几何框架,透过镂空的金属天棚洒下光影,让人置身于一个充满呼吸感的空间。无论是远远望去,还是走入其中,都可以体会到古城台南的街区与这片现代艺术的白色建筑相互映照、感受到建筑与城市环境的对话。

步入展馆,第一眼便被「还·乡」的主题展览吸引。顾名思义,展览以「回到家乡」为主题,强调历史与现代之间的对照。台南作为建城三百余年的古城,历经了从贸易重镇到文化观光城市的转型,这种变迁不仅塑造了城市的面貌,也影响了居民的身份与生活。展览试图通过艺术的语言,梳理台南城市发展的脉络,带领参观者重新思考人与城市、与故乡之间的关系。

由于我本人并非建筑专业出身,因此无法从专业的角度给大家讲解,但通过展出的这些建筑设计而言,还是能多少感受到这些设计者背后对生活与家的思考。

眼前这个名为「五间唐・三代住宅」的模型,是以台湾传统的多代同堂为出发点而设计:设计师考虑到许多家庭希望父母、子女能够同住一栋宅邸,因此在空间上不仅要满足各自独立的生活区块,还要营造彼此交流、照顾的机会。

建筑整体呈现为一块狭长的基地——大约 5 米宽、35 米长。建筑被划分为前后两栋,前栋的一层是适合聚会的客厅和餐厨空间,后栋则保留了家人各自活动与创作的区域。二层以上,则细分为父母房、子女房与书房,同时也设置了许多公共空间,用以增加家人互动的机会。

从建筑模型中可以看到,设计师在层与层之间,特意加入了大量的虚空间与绿植。阳光、空气和植物渗透进来,使得住宅不只是钢筋水泥的堆砌,而是一个充满呼吸感的家。即便是狭长的土地,也能透过巧妙的规划,把生活过得宽敞而明亮。

个人非常喜欢模型里那些小细节:屋顶露台上的植被、楼层间看似随意却极有秩序的空隙、甚至是外立面保留的传统街屋元素等等(图上这面不明显),这些都让住宅在现代功能之外,仍保有了一些传统文化的脉络。

继「五间唐・三代住宅」之后,展厅里另一处比较吸引我的建筑是一组高楼设计。相比刚才着重于家人关系的居家空间,这里展示的则是完全不同的尺度与思考。

图片上的建筑展示的是位于高雄凤山的一处住宅规划。设计师以「一方一圆、一高一低、前后辉映」为概念,塑造出具有鲜明个性的建筑对话:一栋方正高挑的主楼,与一栋圆弧立面的副楼并置,形成了秩序感与变化感并存的组合。方与圆、虚与实、前与后的互相映衬,让人第一眼就感受到设计背后的节奏感。

此外,设计还特别考虑到高雄湿热的气候,在外部空间中大量引入水景与绿化。模型里虽只是白色的骨架,但配上旁边手册中的文字与构想很容易让人想象到未来这里水光与绿意交织的模样。

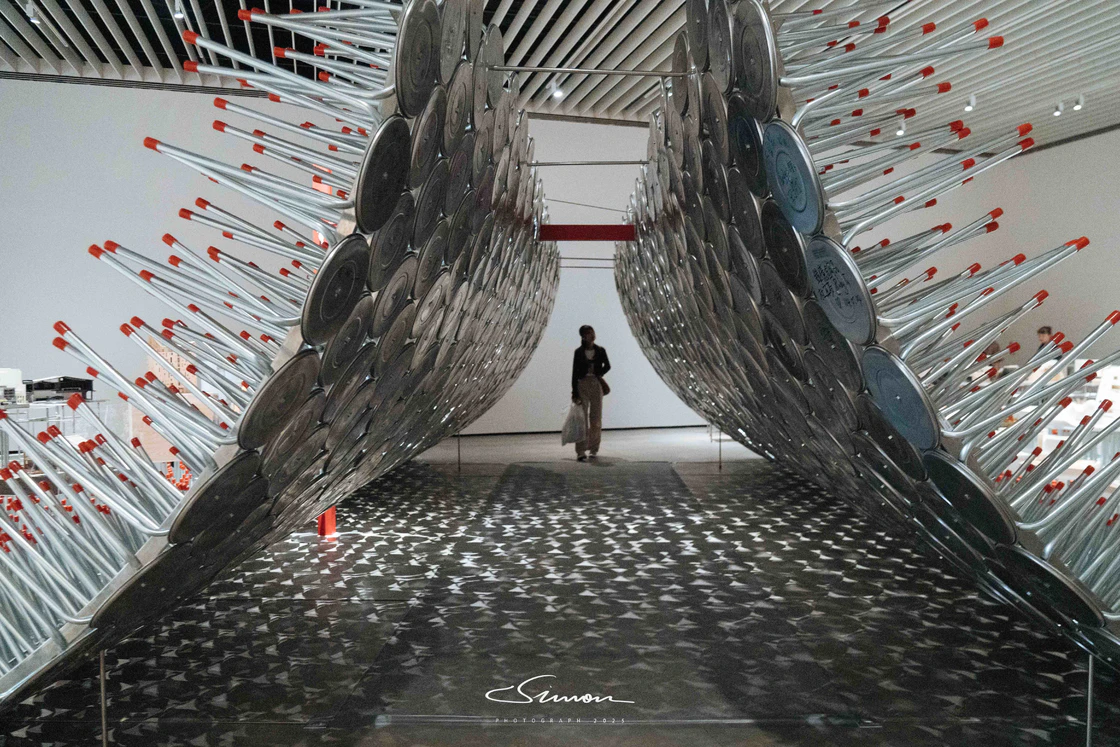

除了「还·乡」和建筑设计的展区之外,台南美术馆二楼与三楼还有许多不同主题的展览。比如根据目前的 AI 时代潮流,馆内举办了「讴唱世—人工智慧给人类的一封挑战战信」为主题的展出,,探讨人工智慧如何影响创作方式,以及人类与机器在创意领域中的关系。展厅内不仅展出装置与影像作品,还邀请观者思考「Prompt」这种新型创作语言的未来可能性。

这些展览主题各异,却共同体现了美术馆想要传达的核心:艺术不仅是凝固的作品,也是一种不断更新的对话。从城市与建筑的思考,到 AI 与未来的探索,台南美术馆像是搭建了一座桥梁,把过去与现在、地方与世界、科技与人文,全部纳入同一个空间。

在参观完二馆之后,我们又来到了台南美术馆一馆。与现代感十足的二馆不同,一馆原本是日治时期的台南警察署旧址,整栋建筑为 1931 年落成的近代洋风建筑,后来经过修复改建,成为如今的展馆。红砖外墙、弧形立面与古典柱式的结合,让人一眼就能看出它所承载的历史。

一馆内主要展出了一些绘画与装置艺术作品。在我拜访时,正在展出的是名为「一抹灰」的展览。这是聚焦于艺术家陈旺廷近年的创作脉络的展览,作品多以日常场景与记忆为基础,却在其中注入虚构的人物与物件关系,构筑出一种暧昧模糊、断裂而又诗意的图像叙事。展览主题中的「一抹灰」,象征着介于明与暗、确定与不确定之间的状态,也呼应着艺术家对情感残影与模糊边界的持续关注。

展厅里,墙上悬挂着色彩浓烈却带着朦胧感的绘画,前方的空间则安置了一个玩偶造型的装置:一只黄色的拟人玩偶静静坐在跷跷板的一端,对面是一朵低垂的红色花朵。观者走入其中,仿佛被拉入了画布与现实之间的缝隙,既熟悉又陌生。

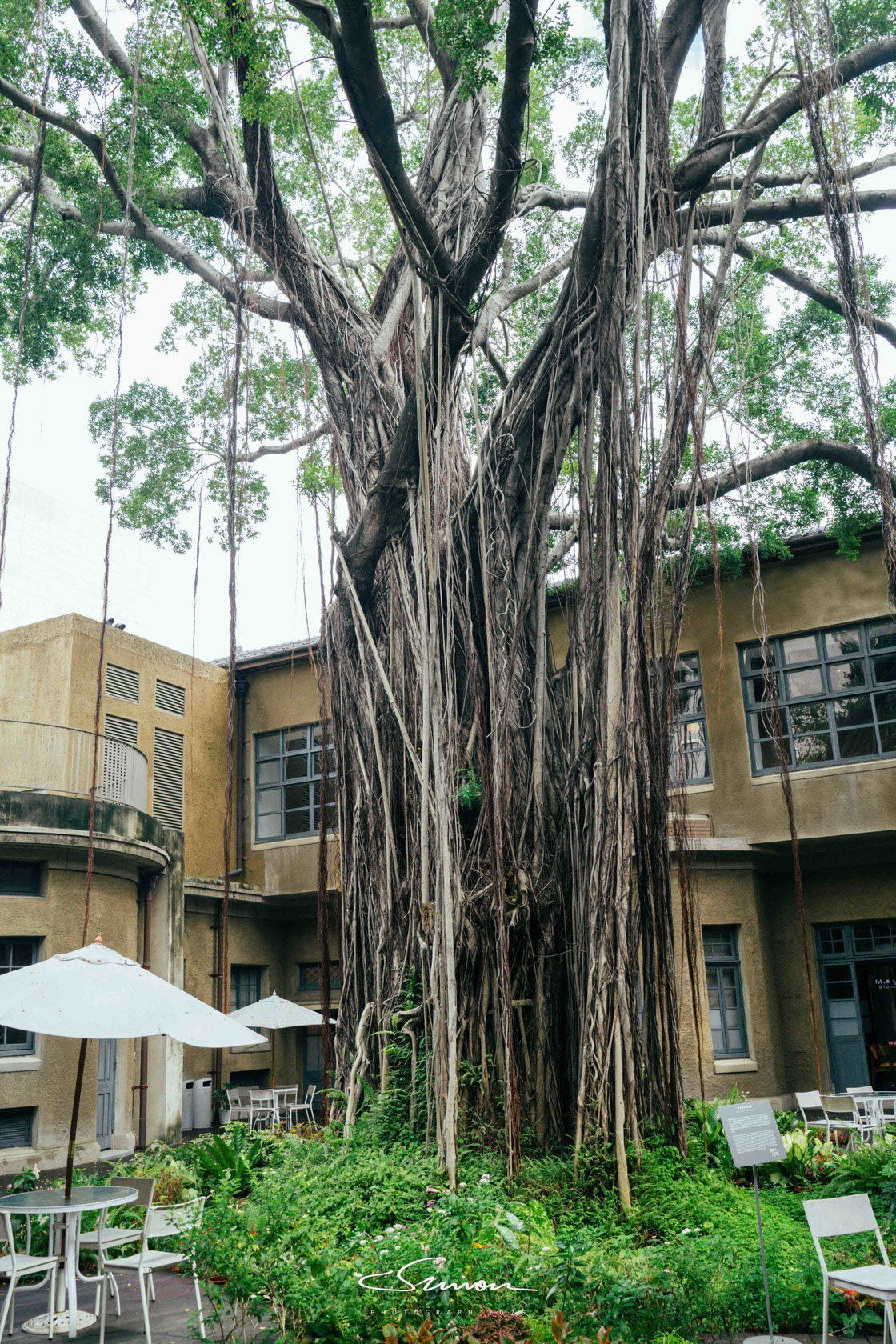

与其较为抽象的艺术画作相比,最令我印象深刻的还是院子中央那株巨大的榕树。(没办法作者是个庸人😂)

这颗榕树枝干虬曲,气根垂落,在此见证了诸多历史。其中最令人熟知的事情应该是 2019 年林志玲的婚礼曾在这里举行。曾经的旧警署院落,在那一刻化为浪漫的舞台,也让这棵老树见证了另一段新的故事。

馆内的建筑规划也别具特色,将修复后的旧空间与现代展陈交织在一起,阳光从玻璃天棚洒下,在地面投下斑驳的光影,带来一种时间流动的感觉。与二馆相比,一馆更像是历史与艺术的交汇点——它既保留着老台南的记忆,也在当下继续生长出新的文化意义。

驳二艺术特区

离开台南,我们一路南下,来到了高雄的驳二艺术特区。第一站便是哈玛星铁道园区。眼前是一片宽阔的铁道草原,新旧列车在轨道两侧并列:一边是造型现代的轻轨电车,另一边则停靠着黑色的蒸汽火车头。铁轨在阳光下延伸向远方,仿佛把时间拉成了两条平行的线,一边是高雄的过去,一边是它的现在。

哈玛星的历史可以追溯到 1900 年,当时的打狗驿设在这里,成为高雄最早的火车站,也是砂糖与物资进出的中继站。随着港口兴盛,铁路也不断填海延伸,甚至在 1908 年扩建至如今的位置。日治时期的繁忙、战后的货运,再到 2008 年因地下化工程而停运,这片铁道几乎见证了高雄百年的城市发展。

如今的哈玛星园区,不仅保存了历史遗迹,还从全台湾搜集了各式火车车厢展示,游客可以漫步其中,近距离观看一辆辆不同年代的车体。站在这片园区里,仿佛能听见汽笛声穿越时空而来,让人感受到一种属于城市的厚重记忆与延续。

园区里不仅仅是历史的陈列,还通过艺术再创作的方式,试图让这些沉睡的铁道记忆重新焕发活力。眼前这节黑色的代用行李车 25C10008,本是 1939 年起因应二战运输需求而引入的篷车。它的车顶原先覆盖防水布,车身由大量铆钉拼接而成,是当年从木造走向钢体的过渡产物。虽然名义上是货车,却因拥有车窗和贯通门,曾经被灵活地改装为代用客车、伤兵车、给养车,是高雄港站常见的「老朋友」。

如今,它的车厢里却探出了一串硕大的「香蕉」。原本冷硬的车体,被这种饱满而夸张的造型装置重新赋予了生命力。香蕉不仅是高雄港早年出口的重要物产,也是这座城市与世界联结的象征。看着黑色车厢与浅色香蕉的强烈对比,你会忽然发现,艺术正以另一种方式,让记忆继续在轨道上生长。

除了满满的怀旧氛围与火车记忆外,在这里还能能见到其它的新尝试:比如这辆退役的柴油客车 DR2910,如今被改造成了冰淇淋店,成了园区里最吸睛的美食亮点。

走进这节车厢,点上一个冰淇凌球,然后坐在椅子上,一边透过宽大的车窗欣赏室外风光,一边品尝冰淇淋边欣赏窗外景色,气氛悠闲而特别。我们当天尝试了几种口味,每一款都让人惊艳,尤其是带点酒香的版本,微醺的尾韵与冰淇淋的香甜交织,格外迷人。

当天的温度大约有 36 度左右,在如此酷暑的天气吃上一口冰淇淋,非常幸福。这里不仅是甜点爱好者的天堂,也是一处能让人避暑、沉浸于纯粹美味的快乐角落。

离开哈玛星铁道园区后,我继续顺着街道慢慢走去,不到十分钟便来抵达了高雄港一带。港口的气息扑面而来,空气里有淡淡的咸味,混合着炎热夏日的风,提醒着旅人此刻正置身于南方的海港城市。

眼前矗立着的是高雄港牌楼,朱红色的立柱、碧绿的瓦顶,勾勒出一种庄重而隆重的氛围。四周街道车水马龙,老店、新楼与港口的仓库交织在一起,带着典型港城特有的多元与杂糅感。

从高雄港牌楼继续向前,不远处便是驳二艺术园区最具代表性的滨海步道。这里的景色极富层次:一边是绿意盎然的林荫大道与缤纷花带,另一边则是轻轨缓缓驶过的轨道,铁轨两旁的草地修剪得整整齐齐,像是给城市镶上的绿色丝带。

在这里,我用相机拍下一张照片:远处,高雄的地标——八五大楼拔地而起,巍峨的身影与周围新旧建筑相映成趣,显得气势非凡。蓝天白云之下,轻轨车厢悄然驶来,车窗倒映着阳光与海风的光影,为这一幕注入了几分动感。

此地没有车水马龙的喧嚣,取而代之的是轻快的脚步声与偶尔传来的轻轨鸣笛。无论是漫步其中,还是随意停下感受微风拂面,都是一种难得的惬意。

在驳二艺术特区,展览是最具活力的灵魂之一。陈旧的仓库空间,现在被赋予了无数新的可能:有的展馆利用能 AI 技术,对世界名画进行再创作,让观者在熟悉的艺术经典中,窥见截然不同的现代解读;有的展览则将历史与科技、装置与影像交织在一起,营造出沉浸式的观展体验。

比如我所看到的《精神的住所:Between sun and rain》展览,就以盐与宣纸为媒介,探索盐民过往祭拜太阳、祈求好天气的信仰经验。盐在阳光下结晶、在雨水中溶解,宣纸半透明的质地恰如信仰中对未知的依赖与无常,象征着生命与自然的共振。站在展厅中,可以直观地感受到这种「与不确定共处」的微妙氛围,仿佛将人带入盐场工人祈盼天晴的日常之中。

除了展览之外,驳二的文创氛围同样令人流连。这里聚集了许多设计感十足的文创小店,贩卖着充满高雄在地特色的饰品、手作与纪念品。

而在不远处,还能遇见熟悉的诚品书店。走进书店,玻璃橱窗里摆满了书籍与选物,静谧的氛围与仓库外热烈的艺术装置形成反差,给人一种在喧闹与安静之间自由切换的惬意。

驳二的展览形式极其多样:从科技与艺术的结合,到根植于土地与民俗的创作,再到当代艺术家对于个人情感与社会议题的表达,每一场展览都像是在这个旧仓库群里点燃的一簇火光,汇聚成今日高雄最具代表性的文化地标。

漫步这里,仿佛走在一条时间与空间交错的长廊。铁轨依旧横贯其间,却不再承载货物的喧嚣,而是引领人们进入艺术与想象的世界;老旧的仓库墙面上爬满绿意,与色彩斑斓的装置艺术相映成趣。孩子们在草地上奔跑,街头艺人随着夕阳弹奏吉他,空气里弥漫着咖啡与手作的香气。艺术与生活在此交融,不再遥远或高冷,而是成为日常的一部分。

在这里,每个人都能找到属于自己的片刻:或许是驻足在一件作品前沉思,或许是拎着一杯冰凉的饮品随意闲逛。高雄的热烈与海港的自由气息交织,让驳二不仅是艺术的殿堂,更像是一座开放的城市客厅,容纳着所有的灵感与偶遇。

阿里山

正如日月潭在我心中的地位一样,阿里山也是我小学课本中的记忆。因此在台湾之行的最后一天,我选择返回嘉义,登上了通往阿里山的大巴。三小时的车程全是盘山公路,雨雾笼罩下的晃来晃去的大巴车让人心生煎熬。

而历经三小时后终于抵达景区之时,迎接我的却是浓得化不开的大雾,仿佛将整个世界都藏了起来。但秉承着「来都来了的」精神,我心怀忐忑与期待,选择搭乘园区内的小火车前往神木区参观。

也不知道该说凑巧还是倒霉,列车还未发车,地面突然传来轻微的晃动,手机也弹出了地震的相关提醒,那一瞬间仿佛回到了日本。为了安全起见,工作人员随即宣布了要进行铁路的线路检修。看着手机显示的末班车时间,又看着窗外的雾气厚重、丝毫没有散开的迹象,我的心情随着时间沉到了谷底。

终于,伴随着汽笛声,小火车缓缓驶离站台。在浓雾中,车窗外的景色时而是影影绰绰的杉林,时而是隐没在雾中的山谷。透过雾气望出去,仿佛置身于一个陌生的异世界,现实与幻境在车窗的玻璃上交织。那一刻,刚才的心情似乎也被窗外的景色冲淡,只留下对未知景色的一丝期待。

在大雾中搭乘小火车仅需几分钟就可以抵达神木站,下车后就可以看到横陈在地上的神木遗迹。它原本是一棵树龄超过三千年的红桧,由日本技师小笠原富次郎于 1906 年发现,高达 53 米,树基周长更是达 23 米之巨。随着阿里山森林铁路的通车,这棵神木很快成为台湾最具象征性的自然地标之一,吸引了无数慕名而来的游客。

然而遗憾的是,在这个故事中,神木的传奇并未能延续。1956 年 6 月 7 日清晨,一道雷击将其击中,内部树干被烧成中空。虽然此后数十年间,这颗古树依旧顽强矗立,但在 1997 年连日大雨中,因树体积水、土壤松软,导致树身龟裂半倾。最终在 1998 年 6 月 29 日,神木以「自然放倒」的方式安然谢幕,结束了它横跨千年的生命。

如今,倒伏的树身被原地保存,静静横卧在车站附近的林间。虽然已不复往日的巍峨雄姿,但当人们伫立在这段饱经风霜的遗迹前,依然能感受到那股历经千载仍不灭的力量。

在神木两侧,就是阿里山的巨木群步道。在我走进步道之时,天空中开始飘洒细雨,湿润的水汽混合着山林的气息扑面而来。浓雾在树林间游走,遮蔽了远处的视线,只剩下一棵棵高耸入云的巨木静静伫立。每一步踩在湿滑的木栈道上,都能听见雨点滴落叶片、顺着枝干滑落的声音,与脚下吱呀的回响交织在一起。

越深入这片树林,雾气越浓厚。大雾让世界只剩下眼前这一小片天地,仿佛走入了一处隔绝尘世的秘境。林间的光线昏暗,树影若隐若现,巨木的身姿在雾气中若有若无,带来一种庄严与神秘并存的压迫感。随着雨越来越大,雨水打湿了衣袖,也打湿了心绪,反而让人更加沉浸其中。

走在湿漉漉的栈道上,耳边只有风声与雨声,仿佛置身于梦核世界。巨木们静默伫立,像是沉睡的守护者,守望着这片山林,也守望着来往的旅人。此刻的徒步,不再是单纯的旅行打卡,而像是一场与自然的对话。在雨雾笼罩中,我感受自身的渺小,也感受到古老山林给予的宁静与安慰。这些神木正以千年的姿态,默默守护着每一个在风雨中前行的人。

阿里山之行,带给我的并不是艳阳与清朗,而是大雾、细雨与阴翳。火车在林间穿行,徒步时被雨水浸透,眼前的巨木在迷雾中若隐若现。它并没有呈现出明信片里那般清晰的轮廓,却以另一种方式,展现了阿里山的深沉与神秘。正是这样的天气,让人更能体会到自然的不可测与生命的渺小,也让这段旅程更显独特与难忘。

以阿里山作为终点,台湾之行也画上了句号。从台北的庄严与繁华,到台中的缤纷与热闹,再到高雄的开放与创意,直至阿里山的静谧与古老,这一路虽然非常紧凑(限于篇幅部分景点也未写到),但我还是见证了城市的多面风貌,也在自然中体会到沉淀与敬畏。或许旅行的意义,正是在这样的起承转合里,串起对一片土地最真切的记忆与感受。台湾的山川与人文,至此,已深深镌刻在心中。

写在最后

虽然这次台湾的行程已经画上了句号,但在整理旅途的点滴时,我仍觉得有一些实用的信息值得分享。毕竟旅行不仅是风景与故事的累积,也离不开办理旅游许可、交通、酒店这些看似琐碎却实际重要的环节。下面我就结合这次的经验,简单谈谈相关的注意事项,或许能给未来有计划前往台湾的读者带来一些参考。

如何获得台湾观光许可?

目前台湾开放了所有长居海外的大陆人士赴台的观光许可。观光许可分为两种,一种是单次观光许可,一种是一年有效的多次往返观光许可,每次最多停留 15 日。如果你有常驻海外的证明(例如日本需要提供住民票),都可以随意申请观光许可。

以我所在的东京地区为例,按照相关要求需要可以全程在网上提交材料办理;审查通过后线上缴费立刻下发电子版许可,自行打印出彩色纸质版即可。但需要说明的是,由于居住地的不同,有些地区可能需要通过邮寄材料的方式办理,具体可到台湾云端线上申办的网站自行确认。

交通、网络、支付以及软件

如果你像我一样依赖公共交通,那么有必要在落地机场时办理一张悠游卡 EasyCard 或者一卡通 iPASS。两者在机场的很多地点都可以办理,一般是 100 新台币的卡费,储值可以到地铁站附近的机器贴卡储值、亦或者到便利店储值。

无论是悠游卡还是一卡通,都可以在台湾全境的火车、捷运、公交车上使用。这两种卡都有各种卡面(包括异形卡),因此你可以选择你喜爱的IP 进行购买。

网络方面,我在前往台湾前办理了台湾 esim,因此落地后网络畅通无阻。你可以像我朋友一样,选择在机场办理一张实体手机卡,同样方便快捷。

支付方面,个人的体验是台湾只有很少部分支持支付宝、微信等,但普遍接受银联卡。我一般在可以刷卡的地方使用 Apple Pay 轻松支付,但由于很多地方只收现金(或者只支持本地电子支付),因此携带现金也是必不可少的。使用 Wise、银联卡等均可在 ATM 取现新台币。

软件方面,台湾外卖、打车均可使用 Uber。虽然也有本地的叫车平台,但对于观光者来说有些麻烦,推荐直接使用 Uber。如果需要订酒店的话,Trip(即海外版携程)、Agoda 等国际通用平台也均可预定。

关于住宿

本次酒店的选择基本都是星级酒店,但体验并不好。以上图的 JR 东日本大饭店台北为例,单日售价为 1500 元;酒店的服务非常一般,同时房间也比较陈旧;最令人无语的人在第二天返回房间时发现浴室居然漏水,最后无奈更换了房间,体验感很差。

非常遗憾的是这并非个例。在台南的香格里拉酒店中,虽然风景一绝,但屋子里比较潮湿,甚至有一股霉味。至于其它酒店,100% 浴缸里会有不明毛发,打扫非常不到位。整体而言,这趟旅程中选择的几家星级酒店,价格都不低,但实际体验却和期待之间存在不小落差。无论是设施老旧、维护不到位,还是清洁和服务细节上的缺失,都让人感觉「名不副实」。在台湾,星级酒店往往更多是依赖品牌与地段的光环,但在硬件和管理上并未完全匹配价格。

相比之下,如果预算有限,也许不必执着于国际连锁或豪华酒店,一些口碑良好的精品旅馆或民宿,反倒在细节和舒适度上更有惊喜。

2025 年 9 月 8 日 于东京

版权说明©️

更多内容

如有问题或者想法,欢迎在文章下评论留言,我将尽快回复你。台湾之旅已经告一段落,但我的日本旅途仍在继续。欢迎关注我的公众号「日浮录」,我会在那里分享我的更多旅游随笔、在日生活。